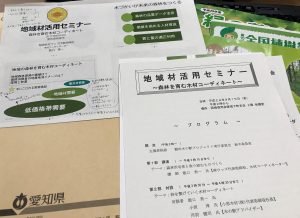

「地域材活用セミナー」というものに行ってきました。

家を建てる時の柱や梁という「木」がどこの山から来てどうやって柱として家づくりの現場にくるかって考えたことありますか?

川上から川下へ。

っていう言い方を講演ではされてました。実際、昔は山にある川の上流から流して川下の街に送っていたのです。

川上が木を育てて供給元となる山元としたら、私がしている設計という仕事は決定権を持つお客様と直接対面する一番川下にいることになります。

川下の人は川上でがどこで何がどうなっているのか知らない、川上の人は川下の人が何を考えてどう選択しているのか知らない。

「ブラックボックス」なんだそうです、製材の流通は。山元での原木の価格は実際製材として取引される価格の数%だそうです。手をかけて育てられた枝打ち材が末端の市場では評価されていない、

要するに、供給している側にとっての「価値あるもの」と、消費者の思う「価値あるもの」が合っていない、ということです。

そのブラックボックスを変えようとという林業の新たな仕組みを始める、という趣旨の講演でした。

その趣旨と問題点と苦労している様はわかったのですが。

話しの中に消費者のことが一切でてこない。

最終的に建物をたてるオーナーとなる人が決定権をもっていてその人たちが地域材を使うという選択をしない限り、どんなに山元の人たちががんばって山を育てて製材所が問屋に地域材を積極的に売ろうとしたところで、建築現場で使われることはありません。

なのになのになのに、一般人の意識調査だとか、なぜ地域材が選択されていないのかだとか、そもそも一般の人が材木を選択するということがあるのかとか、そこをどうしたら変えられるのかとか、どう訴えていこうだとか、そういうことが一切でてこなかった。

自分たちの取り組みのことばかりで。今回はそういう趣旨に講演なのかもしれないけど。

川上と川下のあいだに大きな隔たりがある、全然川下から見えない、っていうことをとても感じたのです。

供給する元にいる人たちの発信が、最終的に使うエンドユーザーに届かなければ、市場なんて変わるわけないのに。

エンドユーザーが「欲しい」と思っている顕在化されてるニーズだけに応えるような情報提供だけじゃ新たなニーズの掘り起しなんてできるわけないのに。

供給する側が「これいいよ!」「これ大事だよ!」っていくら叫んだところで、末端のユーザーの「こういうの欲しい」に合わなければ、その発信はされてないのも同じこと。

そもそも、その発信はエンドユーザーが選択する場に届いていないんじゃないの?

供給する側は自分たちのものを「これはいい!多くの人に届けたい!」っておもってその事業を営んでいるはずだけど、それはほぼ一方的な想いに終わっていてユーザーに届いていないことが多い。だから苦労してるんだけどね、私もだけど。

供給する側の価値を活かしたままユーザーの隠れたニーズをビビッと刺激するような商品やコンテンツつくり&発信っていうのができると、川上から川下すべてがうまくいくのでしょうね。

これをうまくまわせるプロデューサーっていう人材が不足してるんだろうけど。

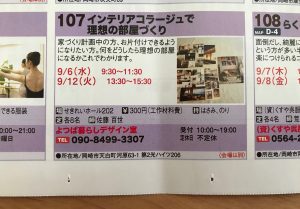

暮らし方を変えるかたづけ講座

10月4日 水曜 13:30~15:30

参加費3000円

◎今年中にかたづける行動計画作成します

◎実行できるよう個別指導します

◎年末までのメール指導つき

お申込みは右上の「お問合せ」またはFacebookメッセージにて承ります。

↓↓↓ みなさまの応援クリックが励みです!!!![]()